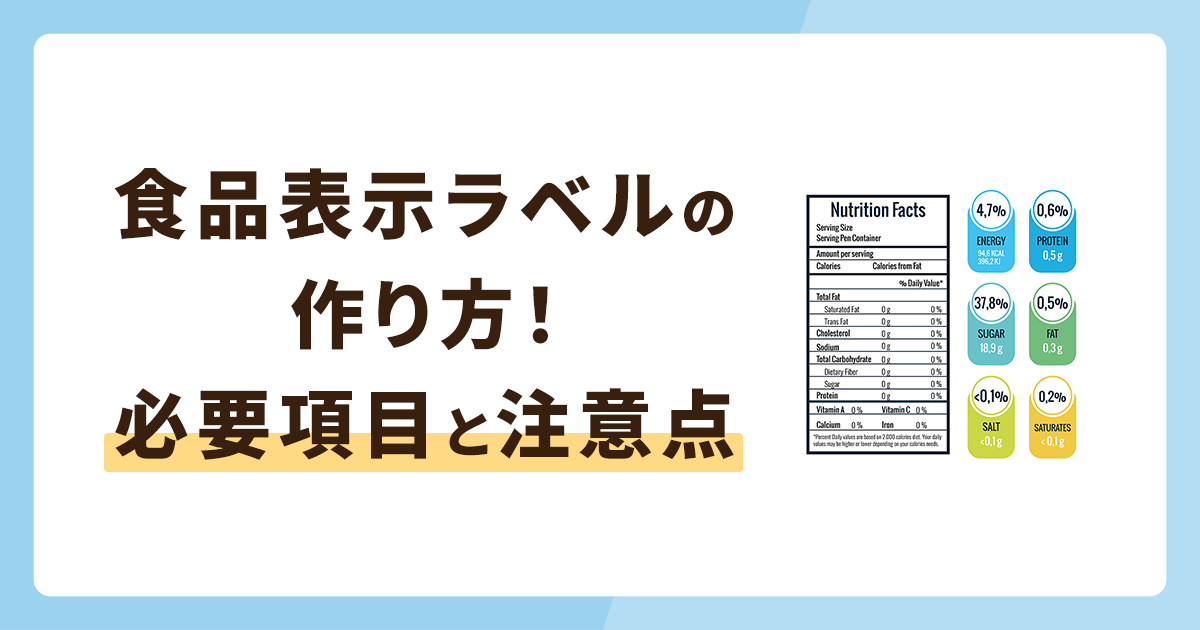

食品用ラベルは、食品表示法によって義務付けられている食品を販売する際に添付するラベルのことです。食品用ラベルに記載する項目には様々なものがあり、きちんと表示されていない場合、非常に重い罰則を受ける可能性があります。

そこで今回は、食品表示ラベルが果たす役割をはじめ、食品表示ラベルに必要な項目やレイアウト、さらに食品表示ラベルの作成方法や作成時の注意点を解説します。

食品表示ラベルの役割

食品表示ラベルの役割は、消費者が食品を購入する上で正しい判断ができるようにするためのものです。そのため、例えば「原材料には何が使われているか」「どのような保存をすべきか」など、食品表示ラベルには、消費者がわかりやすいように表示することが求められます。

食品表示が正しく行われていることで、消費者は安心して商品を購入できます。一方、万が一食品表示が正しく行われていなかった場合、消費者は食品を口にすることによってアレルギー反応や食中毒を起こす危険性があります。そのため、違反をした場合には厳しい罰則が設けられているのです。

つまり、食品表示ラベルは消費者が安心して商品を購入するために必要なものであると同時に、事業者が食品を販売する上で責任を持つためのものでもあります。

食品表示ラベルに必要な項目

食品表示ラベルに必要な項目は、基本的に以下の通りです。

- 名称

- 原材料名

- 原料原産地名

- 原産国名(特定の場合に限る)

- アレルギー表示(原材料名に内包可能)

- 添加物(原材料名に内包可能)

- 栄養成分・容器包装の識別表示

- 内容量(内容重量・内容数量・内容体積)

- 賞味期限(消費期限)

- 保存方法

- 製造者(あるいは加工者・販売者・輸入者

基本的にはこれらの項目が必要ですが、例えば冷凍食品の場合であれば加熱方法や使用方法など、食品に応じて追加で記載する項目もあります。また、各自治体が条例によって独自に表示項目を追加で義務付けている場合もあります。

このように、食品表示ラベルに記載すべき項目は非常に幅広いため、消費者にわかりやすく、なおかつ効率よく記載する必要があるのです。

食品表示ラベルのレイアウト

食品表示ラベルのレイアウトは「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」の3つの法律で定められており、ポイントは以下の4つです。

表示場所

食品表示ラベルは、包装容器を開くことなく外側から容易に見える場所に記載する必要があります。例えば、個包装のお菓子が箱に入っている場合、個包装に食品表示をすることももちろん可能ですが、個包装のお菓子が入っている箱に食品表示ラベルを付けなければなりません。

ただし、透明の容器で中の非食品表示ラベルが見える状態であれば、透明の陽気に食品表示ラベルを付ける必要はありません。

記載する言語(日本語)

食品表示は輸入品にも求められます。輸入した食品に外国語で食品表示がされている場合でも、そのまま使用することはできません。日本語を使い、日本の表示基準に基づいて書き換えなければいけません。

輸入品で特に注意したいのは、賞味期限や消費期限などの日付の記載です。海外では「日/月/年」で記載されていることが多くあります。この場合は、日本で馴染みが深い「年/月/日」の順番に書き換える必要があります。

文字のサイズ

食品表示ラベルに記載する文字にも大きさが決められており、1文字につき8ポイント(約2.8mm)以上であることが求められています。

ただし、商品によっては商品サイズが小さい場合があり、8ポイント以上での表示が難しい可能性もあります。そのため、表示可能な面積が概ね150㎠以下の場合は、5.5ポイント(約1.933mm)以上の表示でも可能です。

さらに、表示可能面積が概ね30㎠以下の場合は、「原材料」「賞味期限(または消費期限)」「保存方法」「原料原産地名」を省略できます。

文字と枠の色

どれだけきちんと項目が記載された食品表示ラベルでも、文字の色によっては読むことが困難です。そのため、基本的に食品表示ラベルの文字や枠の色は、白地に黒など、背景の色と対象の色にする必要があります。

パッケージのデザイン性を重視する商品の場合は、食品表示ラベルの背景色や文字色も考慮した上でのデザインが求められるでしょう。

食品表示ラベルを作成する方法

食品表示ラベルは大きく次の2つのステップで作成します。

- ラベルに必要な項目を埋める

- 食品ごとの特別なルールの有無を確認する

ラベルに必要な項目は多数あるため、効率よく項目を埋めていくことが大切です。例えば「原材料名」を調べようとすると、「原料原産地名」「原作国名」「アレルギー」「添加物」「栄養成分」などの項目も自然と埋めることができるでしょう。

それぞれの原材料は、完成品に対しての割合(%)と量(g)を計算する必要があり、これらの計算結果をもとに、数量の多い順から並び変えて記載します。これらの計算方法は非常に手間がかかるため、専用の計算サービスを利用することをおすすめします。

ラベルに必要な項目をすべて埋めることができたら、食品ごとの特別ルールを確認することも大切です。例えば、生食用牛肉が原材料に含まれている場合には、生食用である旨や、食中毒のリスクがある旨などを記載する必要があります。

どの食品にどのような特別ルールがあるかについては、食品表示基準「別表第四(第三条関係)」を確認して下さい。

食品表示ラベルを作成するときの注意点

食品表示ラベルを作成する場合には、食品表示ラベル専用の業務用ラベルプリンターを使ったり、業者に依頼をして作成をすることが一般的です。

しかし、それらの方法で食品表示ラベルを作成しても、内容に誤りがあれば最初から作成し直したり修正する必要が出てきます。

そこで、以下ではそのようなリスクを減らすために、食品表示ラベルを作成するときの注意点を紹介します。

表示内容に間違いはないか

食品表示ラベルが完成したら、ダブルチェック、トリプルチェックを行い、表示内容に間違いがないかを何度も確認しましょう。特に次の項目は担当者1人では判断できないケースも多いため、保健所や専門家に相談することをおすすめします。

- 名称の記載について

- 原材料名の表示順

- 添加物の表示の可否

- アレルギー物質に関する表示方法

- 消費期限や賞味期限の決め方

- 栄養成分の計算方法

意図的なものではなくとも、食品表示にミスがあり何らかの問題が生じた場合は、社会的信用を大きく失いかねません。非常に手間がかかる作業ですが、ひとつひとつの項目に間違いがないかをしっかりと確認しましょう。

新たな規制の改正はないか

食品表示法の規定は常に同じではなく、時代と共に変化し続けています。そのため、食品表示ラベルを作成する際には、消費者庁「食品表示法等(法令及び一元化情報)」を確認し、新たな情報がないかをこまめにチェックしましょう。

レイアウトはルールに沿っているか

一見綺麗にまとめられいるように見えるラベルでも、文字の大きさが規定のサイズより小さかったり、栄養成分以外の項目が一括表示されていなかったりする場合は違反表示となってしまいます。

文字と枠は背景色と対照的な色になっているか、原材料と添加物は分けて表示されいるかといった点にも注意が必要です。

まとめ

食品表示ラベルは私たちの生活に身近にあるものですが、実はその表示内容や表示方法には細かな規定が定められています。

消費者が安心して食品を購入できるためや、事業者の信頼のためにも、最新の情報をチェックしながら正確な内容の食品表示ラベルを作製しましょう。

ダンボールワンでは、ダンボールだけではなく、梱包資材やパッケージ、作業用品など様々なアイテムを取り扱っています。食品表示ラベルに関しては、無地ラベルシールの販売のほか、オリジナルシールの印刷も行っています。食品表示ラベルの作成でお悩みなら、ぜひ一度「ダンボールワン」の公式サイトをご覧ください。